[현장스케치] 전라남도 해남과 장흥, 그리고 다시 서울 (39호)

전라남도 해남과 장흥,

그리고 다시 서울

최미경(문화연대 활동가)

chou78@daum.net

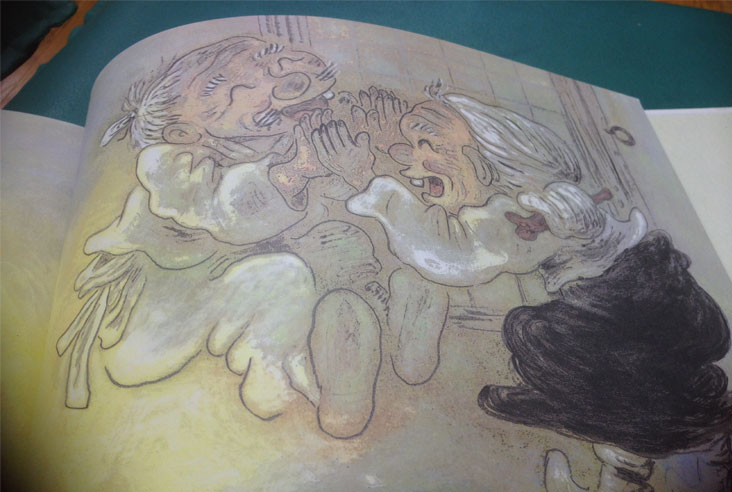

아침 5시, 내게는 새벽같은 시간, 에 눈을 뜬다. 내가 없을 이틀동안 고양이들이 먹을 밥과 물을 듬뿍 놓고, 가방에 세면도구와 버스에 앉아있을 5시간 동안 읽을지도 모를 책 한 권을 넣고 집을 나선다. 해남가는 고속버스 안, 5시간을 어떻게 보낼까 하고 걱정했는데, 푹 자고 났더니 생각보다 5시간이 길지 않다. 해남 모실장에 가기 전, 장이 열리기 전에 시간이 남아서, 공공도서관에 들렀다. 책을 이것저것 보다가, 권정생 선생님의 동화 <훨훨 간다>를 보게 되었는데, 이야기를 잘 하지 못하는 할아버지에게 할머니가 장에 가서 무명 한 필과 이야기를 바꿔오라고 한다. “훨훨 온다, 성큼성큼 걷는다, 기웃기웃 살핀다, 콕 집어 먹는다, 예끼 이놈, 훨훨 간다.”, 몸짓과 흉내말로 구성된 이야기인데, 이 이야기 덕분에 할머니, 할아버지는 자신들도 모르게, 집에 들어온 도둑을 쫓아내게 된다. 그렇지 않아도 6월 어느 시장에서 이야기, 추억이 있는 물물교환을 해볼까 하다가, 내가 가지고 있는 사물에 어떤 이야기가 있는지, 생각해보고 있었는데, 참 따뜻한 이야기를 만났다. 추억이 있는 사물이 없을 거라 생각하고 있었는데, 어쩌면, 모든 사물은 이야기를 가지고 있는지도 모른다. 바쁜 생활에 치여, 이야기를 잃어버리고 살아가고 있을 뿐.

토요일 오후 2시, 해남 서림공원에서 모실장이 열렸다. 해남에서는 ‘마실’을 ‘모실’이라고 발음한다고 한다. 전라남도에서는 장흥에서 <마실장>, 해남에서 <모실장>, 보성 벌교에서 <녹색살림장터>, 강진에서 <정거장>등의 작은 장터가 열리고 있고, 이 장터에 참여하는 사람들의 교류도 활발하다. 처음에 장흥군 용산면에서 생선을 파는 아주머니가 간신히 이어가는 작은 장터가 있었는데, 이곳에 귀농 귀촌한 지역민들이 참여하면서, 장터의 움직임이 활발해졌다고 한다. 땅에서 키운 싱싱한 채소들, 해남 삼산면에 있는 이공방에서 조각칼로 깎아서 만든 국자와 쟁반, 수연 씨가 만든 부각, 해남 미세마을 청년들이 만든 수제맥주와 바질포테이토, 김성원 선생님의 베틀 시연, 모래 대신 쓰고 나온 커피가루를 말려서 아이들이 놀 수 있는 공간을 만들어 놓는 등, 울창한 소나무가 있는 공원 아래에서 펼쳐지는 마을 장터에는 높은 이윤을 얻기 위해 무조건 팔려고 하는 사람들도 없었고, 대형마트에서 세일상품을 사기 위해 복잡한 사람들 사이를 뚫어서 돌진해가는 사람들의 피곤한 눈빛은 보이지 않았다. 다만 다들 함께 놀고 웃으며 이야기하느라 바쁠 뿐.

오후 5시, 해남 미세마을을 찾아갔다. 미세마을에 사는 청년들과 커피를 마시며, 담소를 나누었는데, 짧은 시간이여서 깊은 이야기를 나누지는 못했지만, 가장 인상적이었던 점은 미세마을을 ‘배움터’라고 소개하는 점이었다. 포털 카페에 있는 “미세마을 Life Art 갤러리”에서는 미세마을을 “전환을 꿈꾸는 청년들의 만남의 장이자 공부의 장이자 실험의 장”이라고 소개하고 있다. 미세마을의 실험은 2014년 현재 3년차이고, 자급과 자립을 위해 농사를 지으며 함께 모여 새로운 가능성을 모색하고 있다고 한다. 어떤 고정된 지향점을 갖기보다는 살고 있는 사람들이 곧 서로에게 배우는, 비빌 언덕이 되고자 한다고 한다. 강아지 복돌이, 곰순이, 벼리, 고양이 코미테(코 밑에 점이 있다)와 살고 있는 이들의 실험이 자꾸 궁금해진다. 서로를 배운다는, 사람과 관계를 배운다는 미세마을의 실험처럼, 나의 일상에서도, 관계 자체를 꿈꾸면서 살아보고 싶다. 물론, 일하면서 에너지를 다 써버리고, 남는 시간에는 쉬느라 바쁜 도시의 일상에서, 관계를 꿈꾸기는 구조적으로 어려워보이긴 하지만, 잊지 않고 꽉 붙잡고 싶다. 그냥 만나는 관계_여기서의 관계는 스펙으로 간주하는 인맥이 아니다_라는 어쩌면 가장 쓸데없는(?) 어떤 것을.

저녁 8시, 해남 삼산면에 있는 목신살롱에 도착했다. 목신살롱, 목신집에는 불교조각을 하셨던 목수님, 꽃을 집 곳곳에 예쁘게 수놓듯 장식하면서 일상을 살고 있는 용신님, 그리고 4살 꼬마 도원이가 살고 있다. 두 분 다 해남이 고향이긴 하지만, 도시에서 살다가 다시 해남에 정착하신 분들이다. 목신살롱에는 도원이네 가족이 사는 집과 사랑채가 있는데, 도원이네 가족이 사는 집은 용신님이 원래는 혼자 살려고 지은 집이었다고 한다. 혼자 살려고 집을 짓다가 이공방 목수님을 만났다는 사랑이야기도 듣고, 여행을 다니는 사람들이 머물 곳을 마련하고 싶어서, 사랑채를 민박집으로 운영하신다는 용신님의 삶 이야기도 듣는다. 다음날 아침, 텃밭과 뒷산에서 뜯어온 산딸기와 샐러드를 먹는데, 부엌을 둘러보니 목신집에는 용신님이 놓아둔 꽃들이 수줍게 앉아있었다. 학교 폐자재를 재활용하여 만든 이공방에 들러 목수님이 만든 스피커, 베틀, 의자 등을 보는데, 도시에서 확보할 수 없는 작업장의 크기와 들판을 앞에 둔 풍경과 빨간 우체통을 보고 있노라니, 마치 영화 속 한 장면 같다. 물론 그 내면에는 생존을 위한 많은 고민들이 있겠지만, 어젯밤 막걸리 한잔하면서 목수님은 행복하다고 하셨다. 돈을 벌기 위한 작업과 자신이 하고 싶은 작업과의 괴리 때문에 현실적인 고민들은 여전히 존재했지만, 대청마루에 앉아 따사로운 햇빛을 쬘 수 있는 일상은 도시보다는 평화로워 보였다.

장흥에 있는 김정옥 김성원 선생님 집을 찾았다. 해남에서 장흥까지는 약 40여분이 걸린다. 함께 커피를 마시고, 마을에 있는 낮은 산에 있는 참나물을 뜯어와 샐러드를 해 먹는다. 자본주의와 시장경제는 다르기 때문에 자급자족율을 높이되, 시장에서의 교환은 필요하다는 이야기, 자급자족율을 높이기 위해 이미 지나칠 정도로 많은 헌 옷을 재활용하고, 화석에너지에 의존하지 않는 자연농법 또는 전통농법, 소농이 식량위기의 대안이 될 수 있다는 점, 흙과 목재를 주 재료로 활용하는 생태건축, 소규모의 태양광, 태양열, 풍력 등을 활용하고, 상호의존적이며 공동체적인 소규모 지역시장이 필요하다는 얘기 등을 나누었다. 그리고 전통적인 농가는 자급자족적 기술의 보고이며, 만약 귀농 귀촌을 준비하고 있다면, 하루라도 빨리 하라는 얘기를 해 주셨다. 삶의 방식을 전환하고 싶은데, 땅과 집과 같은 현실적인 문제로 망설이고, 고민하는 내게 이번 해남과 장흥 여행은 여전히도 생존의 문제는 존재하지만, 다르게 살아가고 있는 사람들이 있다는 사실을 확인시켜 주었다. 서울로 돌아오는 버스 안에서, 다른 삶의 전환을 위해 준비해야 할 것은 경제적인 물적 토대도 있겠지만, 허황된 단어일 수도 있는 ‘용기와 상상력’은 아닐까란 생각을 해 보았다. 다른 삶을 상상하고, 실천하는 용기 말이다. 일단 적게 쓰는 것부터 실천하고, 다른 삶을 상상하기 위해 이곳저곳 찾아다니고, 일상 속에서 기술 등을 학습하고 익혀나가는 것, 그 다음에는 떠날 날이 기다리고 있을 거라고 상상하며, 서울로 가는 버스 안에서 잠이 든다. 다시, 서울이다.