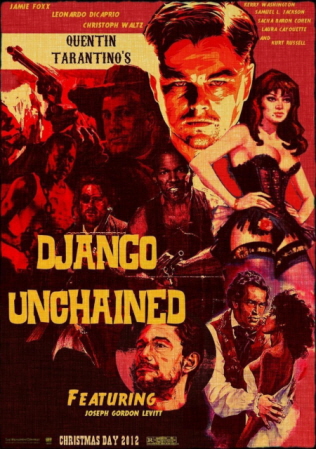

[스크린과 종이] 타란티노는 역사를 다시 쓰고 있는 걸까? ㅡ 쿠엔틴 타란티노의 <장고: 분노의 추적자>(15호)

타란티노는 역사를 다시 쓰고 있는 걸까?

ㅡ 쿠엔틴 타란티노의 <장고: 분노의 추적자>

최혁규 / 문화연대

<장고>에 대한 이야기를 하기 전에 두 편 글을 소개하려고 한다. 하나는 쿠엔틴 타란티노의 영화를 이야기할 때 자주 언급되곤 하는 그의 레퍼런스에 관한 글이다. 다시 말해 <장고>에서 쿠엔틴 타란티노가 어떤 영화들의 영향 아래서 이 영화들을 어떻게 인용했는지를 밝힌 이용철 평론가의 글이다(http://extmovie.com/zbxe/?mid=review&page=3&document_srl=3399238). 그리고 다른 하나는 <장고>의 영화적 수행에 관한 짧은 메모로 이 영화가 영화라는 매체에 있어서 어떤 위치에 있을 수 있는지에 대한 글이다(http://annual-parallax.blogspot.kr/2013/04/2013-4.html). 두 글 모두 <장고>를 보고 통쾌함을 느끼긴 했지만 뭔가 의뭉스러운 부분이 있는 영화라는 느낌도 함께 받았다면 꼭 참고하길 바란다.

아까의 물음으로 돌아가 보자. <장고>는 남북전쟁이 발발하기 2년 전인 1859년 미국의 남부를 배경으로 한다. 흑인 노예제도가 존재하던 당시, 노예였던 장고는 독일인 슐츠의 도움으로 자유인이 되고 슐츠와 함께 현상금 사냥꾼으로 지내며 자신의 아내를 구하려 한다. 그리고 우여곡절 끝에 아내를 구해낸다. 사실 영화는 슐츠의 첫 번째 제안을 받아들여 그 일을 수행하는 장고를 보여주는 것으로 끝낼 수도 있었다. 하지만 <장고>는 거기에서 멈추지 않고 영화에서 언급되는 독일 신화를 비틀어 백인들을 다 쏴죽이고 자신이 사랑하는 이를 구해내는 흑인 영웅의 탄생을 보여준다. 특히 서부극이라는 장르가 기원 없는 국가의 신화를 만들어 그 땅을 밟고 있는 공동체의 기억을 형성했듯이, 그리고 영화라는 예술이 그런 기억들을 보존하고 전시하는 특성이 있듯이, <장고>는(그리고 장고는) 자신의 육체를 통해 기존에 세워졌던 공동의 기억에 흠집을 낸다. 21세기에 19세기를 다루면서.

그러면 <장고>를 대체역사(alternative history) 혹은 반역사(counter-history)라고 할 수 있을까? 타란티노는 전작인 <바스터즈: 거친 녀석들>에서부터 과거의 중요한 사건들을 영화적 배경으로 삼기 시작했다. 그리고 타란티노 특유의 풍자와 조롱을 통해서, 그리고 수다스러운 대화를 통한 사건들의 유예와 긴장감을 통해서, 온 스크린에 피가 넘치고 인간의 육체가 넝마가 되는 그런 순간들을 통해서 남북전쟁 전의 흑인 노예 제도를 통쾌하게 비튼다. 장고와 브룸힐다뿐만이 아니라 영화 속에 등장하는 많은 흑인들의 등에 인장처럼 남아 있는 채찍 자국처럼 현재 우리에게도 굳건히 새겨져 있는 흑인 노예 제도의 역사는 다이너마이트의 폭발음과 함께 한 번에 날아가 버린다. 하지만 이상하리만큼 서정적인 눈망울을 한 장고의 분노는 백인들과 노예 제도 자체보다는 조금 다른 곳에 있는 것 같다. 이 지점에서 타란티노는 역사를 정면으로 다루면서 그것을 새로 쓰는 것이 아니라 역사를 차용한 하나의 놀이를 벌이고 있는 것임이 드러난다.

<장고>를 보면 굉장히 흥미로운 부분이 있다. 영화 속의 음악은 아니고 영화의 내러티브와 무관하게 덧입혀진 음악이긴 하지만, 19세기의 장고가 말을 타고 달리는 장면에서 펑크(funk) 음악이 나오는가 하면, 장고의 과거가 삽입되는 부분에서는 소울(soul) 음악이 나오곤 한다. 또한 가장 흥미로운 부분은 바로 총격 장면과 같은 곳에서 힙합(hiphop) 음악이 나오는 부분이다. 음악의 사용에 있어서 보면 <장고>는 19세기를 충실히 재현하면서 그 시대에 대한 다른 역사의 가능성을 보여주기 보다는 그저 단순히 그것들을 비꼬면서 어딘가에서 비웃고 있는 셈이다. 다양한 영화의 장르와 이미지와 사운드 장치들을 활용하면서 19세기에 불가능했던 흑인 영웅의 스토리를 구현해낸 것이다. 아마도 19세기의 미국의 풍경을 배경으로 흑인이 총격전을 벌이는 장면에서 힙합을 사용할 수 있는 자는 타란티노 말고 누가 있을까?

시기를 알려주는 영화의 텍스트와 영화의 상황을 통해 인식하게 되는 <장고>의 시간적 공간적 배경은 연출의 엉뚱함과 정교함으로 인해 거리감을 좁힌다. 현재 우리에게 19세기의 역사는 시간적으로 엄청난 거리감을 갖고 있으며 공간도 또한 그렇다. 하지만 블랙 익스플로이테이션의 하위 문화적 영웅의 이미지와 음향의 절묘한 사용으로 그 공간은 거리는 한순간에 좁혀져 버린다. 이렇듯 <장고>의 끊임없이 그 시간과 공간을 조롱하고 비틀며 간격과 경계를 허물어 버리는 영화다. 결국 영화의 마지막도 흑인과 백인의 대결이 아니라, 흑인과 백인 같은 흑인의 대결을 다루는 것도 이와 무방하지 않다. 그렇기 때문에 노예로 팔려갔던 흑인은 떠나는 장고를 보며 미소를 지었고, 끝내 영화의 쿠키영상으로 그가 누구인지 물어보는 얼굴로 등장한다. 하지만 결국 영화가 끝난 후 남는 건 어디선가 낄낄거리면서 웃고 있을 것 같은 타란티노의 얼굴이다.