[특집]가족 내에서 모든 사람은 행복한가?가족 외부의 사람은 모두 불행한가?(38호)

[편집자주]5월은 어린이날, 어버이날 등이 있는 ‘가정의 달’입니다. ‘가정의 달’이라는 언어는 마치 가정이 꼭 있어야 하는 것처럼, 그래서 가족을 무조건적으로 사랑하고 보호해야 하는 것처럼 느껴지게 합니다. 이번 문화빵 38호에서는 1인가구가 늘어나고 있는 시대에 ‘가족’이란 무엇인지, 다양한 가족과 관계의 형태, 그리고 어떤 관계와 공동체가 필요한지를 다루었습니다. 아직도 은연중에 가지고 있을지 모를 ‘정상가족’에 대한 통념을 돌아보고, 기존의 가족담론에 갇히지 않는 ‘관계’란 무엇인지, 그리고 억압적이지 않은 ‘관계’를 위해, 공동체에서 필요한 윤리(들)_돌봄과 배려_는 무엇인지를 찾아보고자 합니다.

① 가족 내에서 모든 사람은 행복한가? 가족 외부의 사람은 모두 불행한가?_노명우(아주대학교 사회학과 교수)

② 보호 대신 ‘돌봄과 배려의 윤리-공동체’를 위하여_이종찬(문화사회연구소 연구원)

③ 다양한 가족, 사는대로 길을 내기_더지(가족구성권연구모임)

가족 내에서 모든 사람은 행복한가?

가족 외부의 사람은 모두 불행한가?

노명우(아주대학교 사회학과교수)

mwnho@naver.com

가족. 우리에게 가장 친숙한 사회조직이자, 또한 가장 오래된 사회조직 중 하나이다. 그래서일까? 야마다 마사히로의 책 제목 <우리가 알고 있는 가족의 종말>은 매우 선정적으로 들린다. 그러나 냉정히 생각해보면, 가족 또한 어떠한 경우에도 절대 변화될 수 없는 박제화된 실체일 수 없다. 가족은 다른 제도처럼 세월과 사람들의 가치관 변화에 따라 자기 모습을 끊임없이 바꾸어가고 있다. 우리가 살고 있는 바로 지금 가족 또한 불확실한 여정을 시작했다.

가족은 절대불변의 신성화된 제도가 아니다. 울리히 벡이 후기 근대, 혹은 2차 근대의 사회의 특징으로 죽어있는데도 살아 있는 좀비 유형과 좀비화된 제도들에 대해 언급했는데, 가족을 대표적인 좀비화된 제도로 꼽은 것도 놀랄만한 일은 아니다. 자주 인용되는 마르크스의 말을 빌려 표현하자면 가족과 관련된 “모든 견고한 것들은 이미 녹아내리기 시작했다”고 할 수 있을 정도이다. 이미 가족은 과거의 핵가족을 유일하게 견고한 형태라 고집할 수 없을 정도로 변화하기 시작했다. 단지 가족이라는 제도에 대해 우리가 지켜오고 있는 신화적 믿음만이 그대로일 뿐이다.

몇 가지 사실들은 우리가 더 이상 가족이라는 제도에 대해 오래된 관습을 유지할 수 없음을 분명히 보여준다. 1921년 여성의 초혼 연령이 19.5세였고 남자는 18.2세였다. 2010년에 오면 남자는 평균 31.8세 여자는 28.9세에야 결혼 한다. 만혼화 경향과 나란히 이혼의 보편화는 가족 불확실성을 높여주는 또 다른 요인이다. 1990년의 총 혼인건수에 비해 2010년의 총혼인건수는 오히려 줄었지만, 총이혼건수는 1990년의 45,694에 불과했지만 2009년의 총이혼건수는 72,830으로 늘어났다. 결혼은 더 이상 안정적인 ‘같이 살기’를 보장하지 않는다. 결혼은 이혼과 재혼이 반복적으로 일어나는 매우 유동적인 틀로 바뀌었다.

1980년 한국 사람의 절반 정도는 5인 이상으로 구성 되어 있는 가구의 구성원이었다. 2인 가구(대부분은 자녀가 없는 부부가구)는 5인 이상의 가구의 1⁄5 정도에 불과했다. 1인 가구는 4.8%에 불과해 사회적인 의미가 없을 정도의 소수였다. 그 이후 나타나는 변화의 방향은 명확하고, 변화의 속도는 빨라지고 있다. 5인 이상의 다인 가구는 2012년 전체 가구 중 7.2%에 불과한 규모로 축소되었다. 반면 1인 가구는 급격히 증가하여 1980년 4.8%에 불과했던 1인 가구는 급격히 늘어나 2012년에 무려 25.3%로 늘어났다.

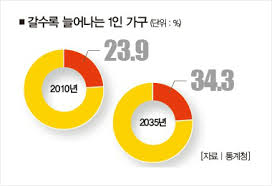

2035년까지의 장기추계를 살펴보면 더욱 극적인 변화가 기다리고 있다. 현재 2013년 현재 20대인 사람이 40대가 되는 2035년이 되면 1인 가구는 전체 가구의 34.3%에 달할 것으로 예상된다. 2035년은 1인 가구가 자녀 없는 부부가구나, 자녀가 있는 부부가구와 같은 핵가족조차 제치고 가장 많은 가족의 형태가 될 것으로 추정되기도 한다. 통계청의 <장래가구추계 2010-2035>에 따르면 2010년 부부+자녀가구가 37.%, 1인가구 23.9%, 부부가구 15.4%이지만, 2035년에는 1인 가구가 34.3%, 부부가구가 22.7%, 부부+자녀가구(20.3%)로 변화할 것으로 예측된다. ‘우리가 알고 있는 가족’의 종말은 판타지에서 현실로 변해가고 있다.

‘우리가 알고 있는 가족’은 이렇게 빨리 변화하고 있지만, 가족에 대한 우리의 관념은 가족의 변화 속도를 따라가지 못한다. 우리는 여전히 특정 형태의 가족만이 정상적이고, 정상적이라고 간주되는 가족 내에서만 개인은 행복할 수 있다는 믿음을 버리지 못하고 있다. ‘우리가 알고 있는 가족’은 미래로 달려가고 있지만, 가족에 대한 우리 마음의 관습은 미래가 아니라 아주 먼 과거만을 고집하고 있는 것이다. 우리가 절대 버리지 못하는 오래된 마음의 관습 중 하나를 꼽으라면, 사람은 가족 내부에서만 행복하다는 전제이다. 멜로 드라마에 등장하는 ‘상상된 가족’ 의 구성원이라면, 가족은 사람을 행복하게 해줄 수 있는 조건이 된다. 하지만 어디까지나 그 가족은 ‘상상된 가족’일 뿐 ‘우리가 알고 있는 가족’은 ‘상상된 가족’과는 다른 현실 속의 가족이다. 상상된 가족’은 모두에게 행복을 제공하지만 ‘우리가 알고 있는 가족’ 모두가 개인에게 행복을 제공하지는 않는다. ‘우리가 알고 있는 가족’ 중 어떤 가족은 오히려 불행의 씨앗이기도 하다. 그렇기에 우리가 가족이라는 개념의 핵심을 ‘혈연 공동체’가 아니라 한 개인이 맺을 수 있는 친밀성의 제도화라고 생각한다면, 우리가 가족에 대해 갖고 있는 표상은 ‘가족 불확실성’의 시대에 수정될 필요가 있다.

친밀성은 인간이 포기할 수 없는 관계이다. 하지만 우리는 친밀성이라는 관계가 혈연에 의해 맺어진 가족이라는 범주 안에 국한되어야 한다는 사고 방식과는 결별할 필요가 있다. 사실 우리가 관습적으로 당연하다고 여기는 가족과 친밀성과의 무차별적인 동일화는 사실과는 매우 다름이 곳곳에서 발견되고 있다. 오히려 가족 관계에서만 친밀성을 강요할 경우, 가족 관계에서 존속살인이라는 가장 끔찍한 일들이 일어난다. 친밀성의 관계는 가족 관계에서만 가능하지 않다. 같은 이유로 모든 가족 관계가 친밀성의 관계는 아니다. 형제 사이에도 친밀성이 형성될 수도 있고 아닐 수도 있다. 부모와 자식 사이에도 친밀성은 있을 수도 있고 없을 수도 있다. 하지만 우리가 반드시 형제 사이에는 친밀성이 있어야 하고, 부모와 자식 사이에는 친밀성이 필수불가결하다는 전제를 뒤집는 순간, 숨겨져 있는 친밀하지 않은 가족 사이에 범죄가 일어난다. 문제는 ‘혈연’이 아니라 개인에게 행복을 보장해주는 ‘친밀성’이다. 만약 ‘혈연’이 그 ‘친밀성’을 보장해준다면 더할나위 없이 고마운 일이다. 하지만 ‘친밀성’이 유지되고 있는데 ‘혈연’의 자격을 갖추지 못했다는 조건으로 그 관계의 소중함을 평가할 줄 모른다면 ‘가족불확실성’의 시대를 살아갈 자격 요건을 갖추지 못한 채 ‘상상된 가족’이라는 관념의 덫에 걸려 있다는 증거일 것이다.

혈연으로 묶여 있되 친밀성을 보장해주지 못하는 가족이라면, 오히려 폭력과 착취가 일상화된 조직이라면 사회는 그 개인이 그 틀을 벗어나 다른 친밀한 관계를 형성할 수 있도록 도울 의무가 있다. 혈연이라는 이유하나만으로 모든 것을 그 사람이 짊어져야 할 운명으로 강요한다면, 그 사회는 가족이라는 친밀성의 알리바이를 내걸어 은밀하게 한 구체적 인간을 억압하고 있는 셈이다. 이러저러한 이유로 ‘우리가 알고 있는 가족’의 외부에 놓일 수밖에 없는 사람들이 있다. 오히려 ‘우리가 알고 있는 가족’의 외부로 이동하는 것이 그 구체적인 사람에게 행복을 보장하는 경우도 있다. ‘상상된 가족’으로 포장되어 있는 혈연에 의해 맺어진 가족보다 친밀한 관계를 맺고 있는 ‘가족 외부의 가족’도 있을 수 있다. ‘가족 불확실성’의 세계에서 모든 가족이 몰락하고 친밀성이 사라지지는 않는다. ‘가족 불확실성’의 세계는 ‘상상된 가족’의 신화가 벗겨지는 세계의 다른 이름에 불과하다.